量子芯片 vs 传统芯片:算力差异与行业变革影响分析

2025.06.01 · 技术博客 量子芯片量子比特量子算法

在算力竞争的科技浪潮中,量子芯片与传统芯片的对决成为焦点。二者在底层逻辑、性能表现上的差异,正深刻重塑科研与商业的边界。结合量子芯片的技术特性与应用场景,我们可清晰窥见这场算力革命的脉络。

一、算力差异:从原理到性能的本质分野

(一)底层逻辑的天壤之别

传统芯片以 二进制比特 为基石,单个比特同一时间仅能呈现 “0” 或 “1” 状态,计算过程依赖线性逻辑推进。而量子芯片的 量子比特(Qubit) ,借助量子叠加态突破局限 —— 单个量子比特可同时处于 “0” 和 “1” 的叠加状态,配合量子纠缠效应,实现多任务并行计算。

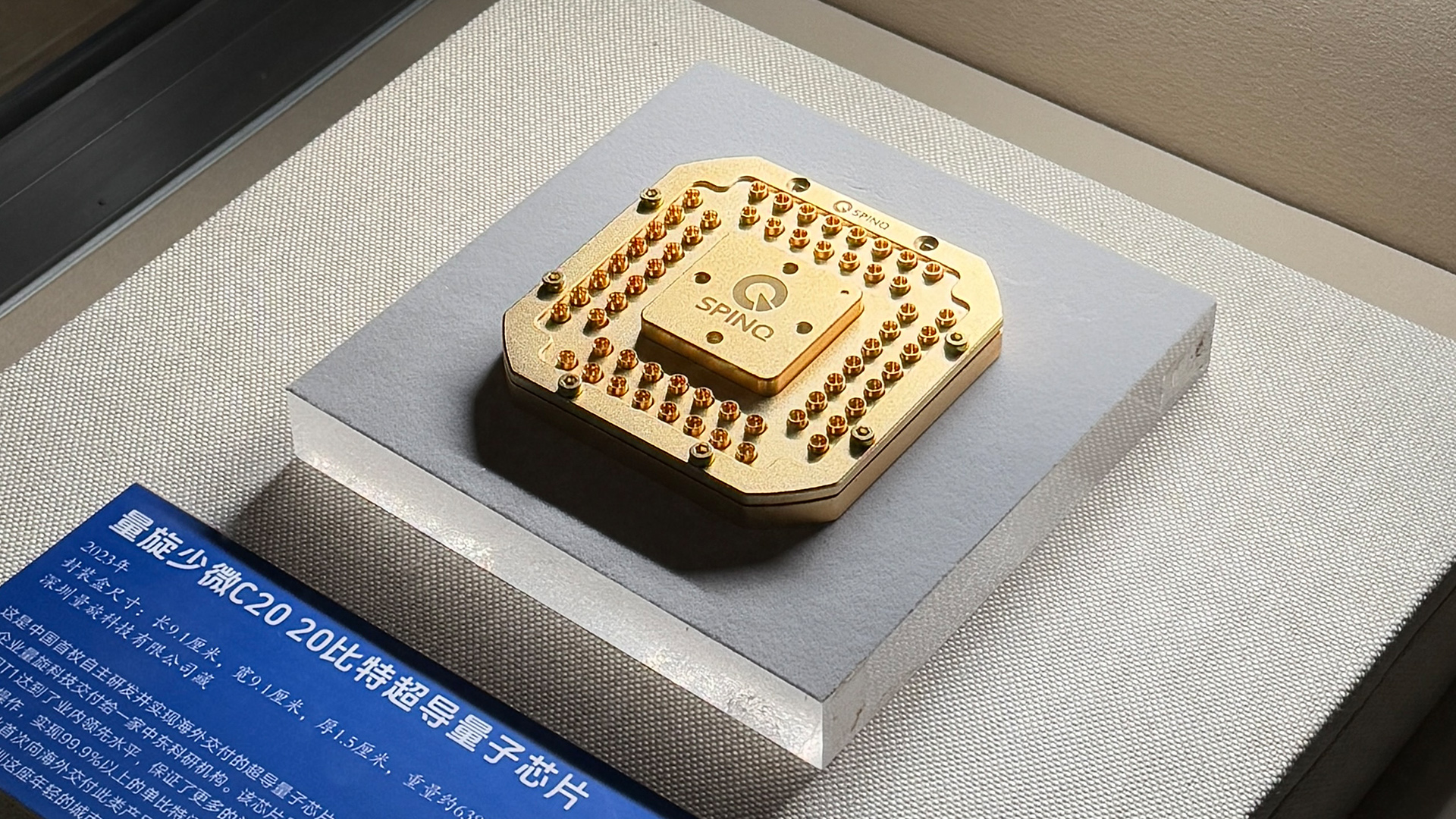

以典型量子芯片设计为例,其采用 1 维或 2 维链拓扑结构 ,在 20mK 超低温环境 下稳定工作。这种拓扑结构赋予量子比特更强的抗干扰能力,极低温环境则为量子态的维持提供保障,从物理层面支撑了量子计算的并行性。

(二)性能参数的碾压性优势

量子芯片的核心性能指标 —— 高 Qi 值(量子品质因子)、长比特寿命、高稳定性 ,直接决定其算力潜力:

-

高 Qi 值 意味着量子比特的能量损耗更低,可更精准维持量子态;

-

长比特寿命 让量子比特能在更长时间内保持叠加态,为复杂计算争取充足时间;

-

拓扑结构 + 超低温 的组合,进一步降低环境干扰对量子态的破坏。

对比传统芯片,量子芯片在 特定任务 中展现出指数级算力差距:

-

2 比特 / 5 比特 QPU(量子处理单元) 可高效完成 量子计算验证性工作(如基础量子算法测试、低温系统稳定性验证),传统芯片处理此类量子态相关任务时,需通过复杂模拟间接运算,效率极低;

-

10 比特 / 20 比特 QPU 则能攻克 多变量复杂问题(如量子化学分子模拟、金融风险模型运算),其并行计算能力让传统芯片的 “线性运算” 模式望尘莫及。

二、行业变革:量子芯片驱动的场景重构

量子芯片的算力突破,正从 “理论可能” 迈向 “场景落地”,其应用方向揭示了行业变革的核心路径:

(一)量子系统搭建:科研突破的 “加速器”

2 比特 / 5 比特 QPU 聚焦 基础量子计算研究:

-

量子计算概念验证:传统芯片需耗费大量资源模拟量子态,量子芯片可直接运行简单量子算法,加速验证 “量子优势” 的边界;

-

低温系统验证:量子芯片自身对超低温环境的适配性,为量子计算机的低温硬件体系提供测试基准,推动量子计算设备的工程化突破。

这类场景中,量子芯片将科研周期从 “以年为单位” 压缩至 “以月为单位”,助力科研机构快速迭代理论模型。

(二)量子应用探索:商业创新的 “破冰锤”

10 比特 / 20 比特 QPU 瞄准 复杂商业与科研场景 ,重塑三大领域规则:

-

量子化学:传统芯片模拟分子结构需简化模型(如忽略量子效应),量子芯片可直接计算分子的量子态演化,加速新药分子设计、催化剂研发;

-

材料学量子模拟:对超导材料、拓扑材料的电子态模拟,量子芯片能精准还原量子相互作用,助力发现新型功能材料;

-

金融科技:在风险定价、投资组合优化等场景中,量子芯片可同时运算海量市场变量,突破传统金融模型的算力瓶颈,提升决策效率与精准度。

三、算力革命的现在与未来

量子芯片与传统芯片的竞争,本质是 “并行算力” 对 “线性算力” 的超越 。尽管当前量子芯片仍受限于比特数、环境要求等瓶颈,但其在特定场景的绝对优势,已为科研与商业打开新的可能性。

从 2 比特的 “试水” 到 20 比特的 “攻坚”,量子芯片的每一步突破,都在重新定义 “计算的边界”。这场算力革命的终局,或许不是量子芯片彻底取代传统芯片,而是二者形成 “量子 + 经典” 的混合计算生态 —— 传统芯片坚守通用计算阵地,量子芯片则攻克复杂问题堡垒,共同驱动科技向未知领域进发。

.jpg)