在全球科技竞争进入深水区的当下,量子计算作为下一代信息技术的核心突破口,正成为各国科研机构与企业角逐的焦点。而量子芯片作为量子计算机的 “心脏”,其性能、成本与可扩展性,直接决定了量子计算从理论走向实用的进程。阿联酋技术创新研究院(TII)作为中东地区领先的科研实体,曾在量子芯片采购中遭遇 “成本高、品质难控、升级受限” 的三重困境,直到与中国量旋科技达成合作,凭借定制化超导量子芯片解决方案,才为长期研究注入新动能。这一案例不仅展现了量子芯片领域的实际痛点,更凸显了中国企业在该领域的技术实力与全球化服务能力。

对于专注量子计算研究的 TII 而言,高性能超导量子芯片是推进实验的基础。然而,在合作前,TII 的科研进程却被三大难题牢牢牵制。

首先是成本控制难题。超导量子芯片的研发与制造门槛极高,全球范围内能提供标准化产品的供应商本就稀缺,有限的市场供给直接推高了芯片价格。TII 若想采购满足研究需求的芯片,需承担高昂的前期投入,这对于长期科研项目来说,无疑是沉重的经济负担,甚至可能挤压其他研究环节的预算。

其次是品质保障风险。量子芯片的性能依赖于多个关键参数,如退相干时间、门保真度等,这些参数直接影响实验结果的准确性与可靠性。但 TII 在筛选供应商时发现,部分厂商不提供芯片关键参数标定服务 —— 这意味着采购的芯片是否符合预期性能标准,只能在实际使用中验证。一旦芯片性能不达标,不仅会导致实验数据无效、研究周期延长,更会浪费宝贵的人力与时间资源。

最后是灵活升级限制。随着量子研究的深入,TII 对芯片比特数的需求不断提升。若一次性购入小比特数芯片,短期内虽能满足基础实验需求,但后续研究升级时,旧芯片将面临淘汰,前期投入的成本难以回收;若直接采购高比特数芯片,又需承担更高的费用,且可能因技术迭代导致芯片 “未用先落后”。这种两难局面,严重限制了研究项目的灵活性与可扩展性。

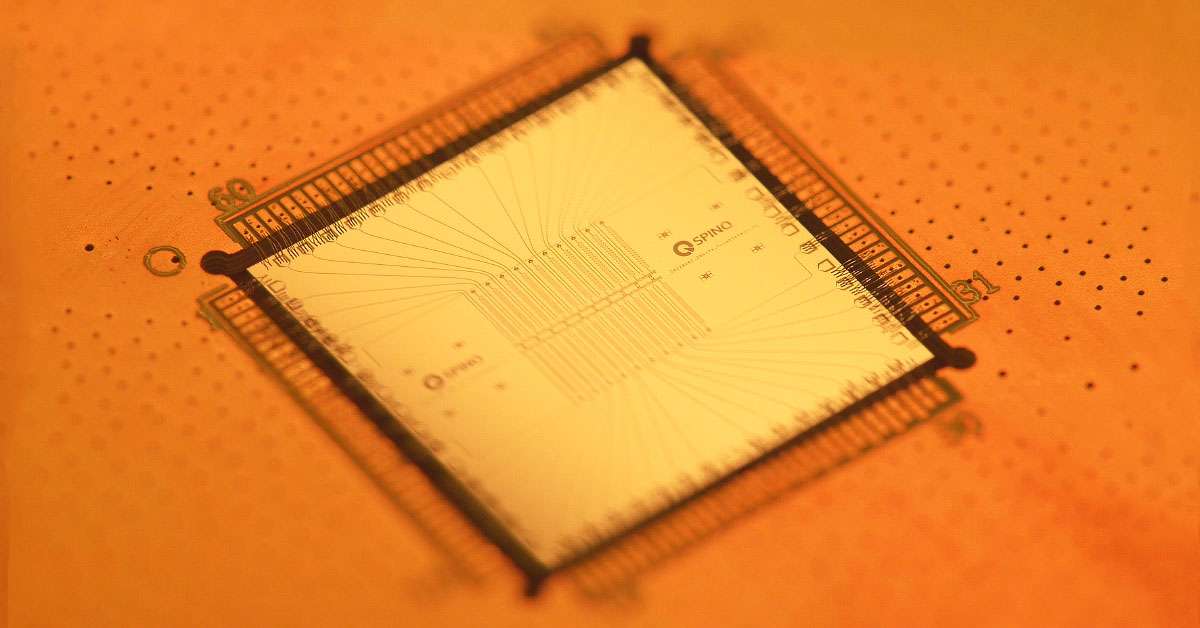

面对 TII 的困境,量旋科技自主研发的 “少微” 超导量子芯片,凭借可靠的技术性能与灵活的服务模式,成为破局的关键。这款诞生于量旋科技自建超导量子芯片生产线的产品,从设计、制造到封装测试,全程实现自主可控,既保障了品质稳定性,又有效控制了成本。

.png)

在核心性能上,“少微” 芯片展现出行业先进水平。其退相干时间 T1 最高可达 102 微秒,远超行业平均水准 —— 更长的退相干时间意味着量子比特能更久地保持量子态,为复杂计算操作提供充足时间,也为提升逻辑门保真度奠定基础。同时,“少微” 支持数十纳秒量级的单双比特门操作,单比特门保真度突破 99.9%,双比特门保真度超过 99%,这一指标已能满足多数量子计算基础研究与验证性实验的需求,确保 TII 的实验数据精准可靠。

在实用性与灵活性方面,“少微” 同样贴合科研场景需求。芯片采用量旋科技自研封装模块,无需额外加工即可直接安装于各类实验环境,不仅省去了繁琐的调试步骤,还能保证良好的热接触性能,适应低温实验条件(20mK 温区)。更重要的是,“少微” 系列提供 2 比特(C2)、5 比特(C5)、10 比特(C10)、20 比特(C20)等多规格选择,TII 可根据不同研究阶段的需求灵活采购,避免了 “一次性投入过高” 或 “升级无衔接” 的问题。例如,初期可使用 2 比特或 5 比特芯片开展量子计算概念验证、低温系统测试;随着研究深入,再升级至 10 比特或 20 比特芯片,用于量子化学模拟、材料学计算等更复杂任务,实现成本与需求的精准匹配。

此外,量旋科技还为 “少微” 芯片提供全流程品质保障与技术支持。每一枚芯片出厂前都会经过严格测试,附带详细的测试报告,涵盖谐振腔频率、比特频率、退相干时间等关键参数,让 TII 在采购前就能清晰掌握芯片性能;在芯片集成与运行过程中,量旋科技的技术团队会实时响应,针对实验中遇到的问题提供快速解决方案。这种 “产品 + 服务” 的一站式模式,彻底解决了 TII 对品质与技术支持的担忧。

TII 与量旋科技的合作,不仅让 TII 的量子研究摆脱困境,更具有深远的行业意义 —— 它标志着中国量子芯片技术正式走向全球,为量子计算产业链的国际化合作提供了新范式。

在此之前,全球量子芯片市场长期由少数发达国家的企业主导,技术与价格壁垒较高。量旋科技通过自主研发打破垄断,以 “高性价比 + 定制化服务” 的组合,让更多像 TII 这样的科研机构能够以合理成本获取高性能量子芯片,降低了量子计算研究的准入门槛。除了超导量子芯片供应,量旋科技还能提供芯片设计、代工、测试等增值服务,例如为有特殊需求的客户定制专属拓扑结构(如 1 维链或 2 维链)的芯片,或协助完成量子测控系统的搭建,这种全链条服务能力,进一步增强了中国企业在全球量子科技领域的话语权。

对于行业而言,这一合作也为量子芯片的 “产学研” 协同提供了参考。科研机构的实际需求能反向推动企业技术迭代 —— 例如 TII 对 “灵活升级” 的需求,促使量旋科技完善多规格芯片产品线;而企业的技术突破又能加速科研进程,形成 “需求 - 研发 - 应用 - 再创新” 的良性循环。这种协同模式,正是推动量子计算从实验室走向产业化的关键动力。

从 TII 的困境到 “少微” 芯片的破局,不难看出,量子芯片的发展不仅需要尖端技术支撑,更要贴合实际应用需求。量旋科技的实践证明,只有将技术性能、成本控制、灵活服务三者结合,才能真正推动量子计算的普及。

未来,随着量子研究向更深层次推进,市场对量子芯片的需求将更加多元化 —— 更高比特数、更高保真度、更低成本的产品,将成为行业追求的目标。而像量旋科技这样,以自主研发为核心、以客户需求为导向的企业,必将在量子芯片的竞争中占据优势,持续为全球量子科技发展注入 “中国力量”。对于科研机构而言,选择与具备全链条服务能力的供应商合作,也将成为提升研究效率、降低成本的关键策略,共同推动量子计算早日实现商业化落地。