10月7日下午5时45分,2025年诺贝尔物理学奖正式揭晓。美国科学家约翰·克拉克(John Clarke)、米歇尔·H·德沃雷特(Michel H. Devoret)与约翰·M·马蒂尼斯(John M. Martinis)凭借“发现了电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”这一突破性成果共同获奖。

这一成果不仅首次在宏观尺度验证了量子特性的可观测性,更为超导量子计算这一未来科技的发展奠定了坚实的理论基础。

突破尺度壁垒:宏观量子力学隧穿效应的 “破壁” 探索

长期以来,量子力学的核心特性被认为仅存在于微观尺度——例如单个粒子可通过“隧穿效应”穿越物理壁垒,而宏观物体(如一颗球)撞向墙面只会反弹。三位科学家的研究,首次在包含大量粒子的宏观电路中观测到了这一量子现象,实现了量子领域的“尺度突破”。

时间回溯至20世纪80年代,1968年获英国剑桥大学博士学位的克拉克已在美国加利福尼亚大学伯克利分校组建团队,专注于超导体与“约瑟夫森结”(超导隧道结)的物理探索;此后,1980年代中期获法国巴黎博士学位的德沃雷特以博士后身份加入该团队,当时仍是博士生的马蒂尼斯也在此列。三人携手开启了“证明宏观量子隧穿效应”的挑战。

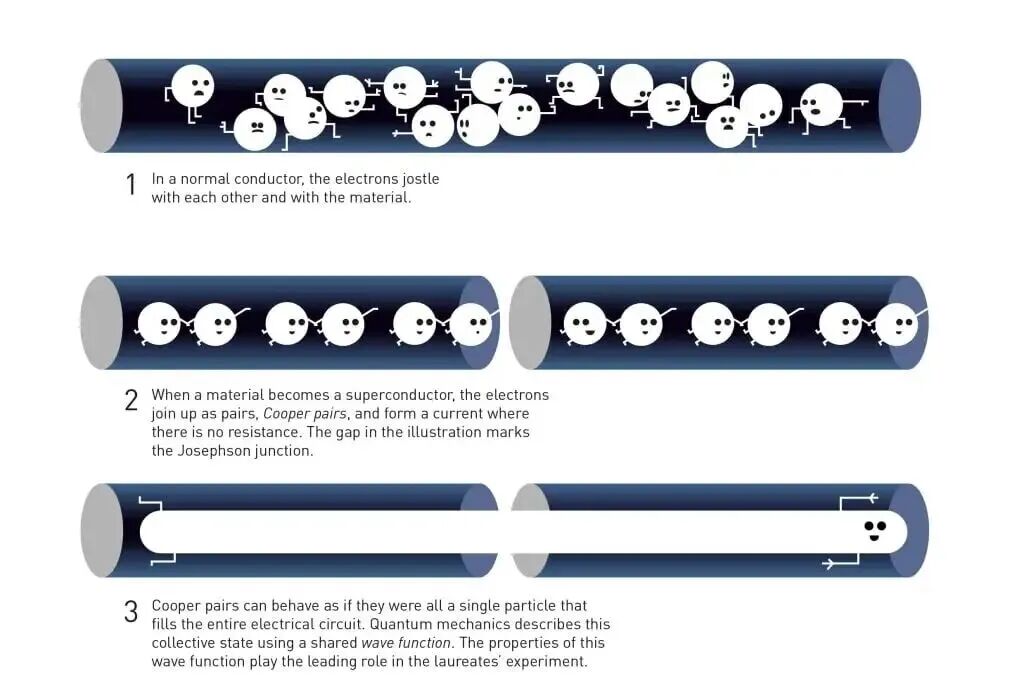

在普通导体中,电子相互碰撞;而在超导体中,电子成对形成“库珀对”,电流无阻流动。图中的间隙表示“约瑟夫森结”。库珀对的集体行为可视为单个粒子充满整个电路。量子力学用一个共同波函数描述这种集体现象。(图源:诺贝尔奖官网)

1984年至1985年,他们在伯克利分校搭建了关键实验系统:由两个超导体构成电路,中间用一层完全不导电的薄材料隔开。通过优化电路设计与精准测量,团队观测到了革命性现象——超导体中的所有带电粒子会协同运动,仿佛它们是一个充满整个电路的“单粒子”。这种类粒子系统会被困在“零电压电流态”中——在该状态下,电流无需电压即可流动,且系统没有足够能量脱离这一状态。而在实验里,该系统通过隧穿效应脱离零电压态、产生电压,展现出了量子特性。

不仅如此,他们还证实了该系统的“能量量子化”特征:向零电压态引入不同波长的微波后,仅特定波长的微波会被吸收,系统随之跃迁到更高能级,且能级越高,零电压态持续时间越短——这与量子力学预测完全一致,就像被壁垒困住的微观粒子的行为一样。

以往在宏观尺度上被观测到的其他量子效应,大多由大量“微观单元”及其各自的量子特性共同构成。此次实验从“本身具有宏观属性的状态”中,直接产生了宏观效应,即可测量的电压,为后续技术应用提供了核心理论支撑。

从基础研究到产业雏形:超导量子计算的“奠基与演进”

三位获奖者的成果并非停留在理论层面,而是直接推动了超导量子计算的产业化探索。

作为超导量子计算领域的标志性人物,马蒂尼斯的后续研究尤为关键。他曾是谷歌超导量子计算团队的领导者,在工程化和量子计算的落地应用上有更为突出的贡献。

他将具有量子化状态的超导电路用作“量子比特”(量子计算的信息载体单元),以最低能级对应“0”、相邻高能级对应“1”,构建起量子计算的基础单元。在2019年,马蒂尼斯带领团队用53个量子比特实现“量子霸权”(量子计算在特定测试案例中超越经典计算机),成为该领域的里程碑事件。

事实上,超导量子计算已成为当前量子技术路线中发展最成熟的方向之一——与离子阱、光量子、中性原子等技术相比,超导量子比特虽需在接近绝对零度的稀释制冷机中工作以避免噪声干扰,但其“宏观可观测、可操控”的特性,使其成为IBM、谷歌等科技巨头及全球科研机构的重点布局方向。

此次诺奖不仅认可三位科学家的奠基性贡献,更凸显了对超导量子计算的广阔前景的看好。从科学意义上,它证明量子波动行为可通过“宏观量子态”存在于宏观系统;从技术价值上,其为超导量子计算芯片制造提供了核心思路。

作为下一代颠覆性信息技术,量子计算有望在未来五到十年内在实用场景中展现超越经典计算机的能力,进而推动人工智能、生物医药、密码安全、材料制造等场景领域的革命性应用。

以全栈式产品布局,推动量子计算产业化

量旋科技自成立以来便致力量子计算产业化,已构建覆盖“量子芯片、测控系统、低温系统、软件算法”的全栈式超导量子计算产品服务体系。

2023年,量旋科技发布纯自研、可标准化量产的超导量子芯片“量旋少微”,其核心性能指标达到业内领先水平,为量子计算的稳定运行提供了关键器件支撑。同年,公司同步推出自研测控系统,实现了更便捷的量子比特操控、更高的测控精度与更快的产品交付效率。

产品推出后,公司迅速实现产业化突破:不仅完成首枚中国超导芯片出口中东,更于2024年完成中国首台超导量子计算机整机海外交付,成为国内超导量子企业“走出去”的代表。

2025年,量旋科技继续向中等规模量子处理器(NISQ)和实用化量子计算机迈进,在材料工艺、芯片设计、操控精度、读取效率、系统集成等核心环节实现迭代突破,推进百比特级超导量子芯片的设计与加工,研发第二代量子测控系统,同时深化AI与量子计算的融合,提升量子云资源调度能力。

在硬件突破的同时,量旋科技持续升级软件与云平台服务,推动量子计算的场景落地。公司设计并开源了量子计算编程框架SpinQit,支持Python等多种开发语言,内置丰富量子算法接口,大幅降低了量子计算的使用门槛,助力更多开发者参与量子软件生态建设,推出“量旋云”平台,为用户提供在线量子计算资源与工具,同时支持企业级私有化云平台定制,兼顾算力需求与数据安全。

在算法创新层面,量旋科技已完成新式分布式量子优化算法开发,可处理1000+比特规模的优化问题,显著提升复杂问题求解效率;在药物反应模拟领域,其量子算法精度达到业界领先水平,为生物医药等领域的量子应用提供了技术储备。

目前,量旋科技已与华大基因、华夏银行、元戎启行等企业达成合作,在基因测序、金融优化、自动驾驶等复杂场景中探索量子计算解决方案。

2025年诺贝尔物理学奖的颁发,既是对基础研究的致敬,也是对量子技术未来的期许——随着超导量子计算在器件性能、软件生态、场景应用上的持续突破,一场关乎计算能力、产业形态乃至社会发展的量子革命,正加速到来。

.jpg)