科研级 VS 企业级,量子计算机造价差距到底有多大?

2025.10.29 · 行业资讯 量子计算机造价

量子计算机造价的悬殊差异,在科研级与企业级产品之间表现得尤为明显。前者动辄数亿甚至数十亿元的投入,后者却可能控制在数千万元至数亿元区间,这样的差距不仅反映了技术实现难度的不同,更与二者的应用场景、性能需求密切相关。作为量子科技领域的核心议题,量子计算机造价的差异背后,藏着行业发展的关键逻辑。

1.性能需求差异:造价差距的核心根源

科研级量子计算机的核心目标是突破技术极限,服务于前沿理论研究和算法探索。为了追求更高的量子比特数量、更低的错误率,科研级设备需要采用最先进的技术方案和特种材料,仅维持量子态稳定所需的极低温环境,就需要造价高昂的稀释制冷机,这类设备单台成本可能达数百万元甚至更高。加上高精度量子芯片、复杂的微波控制系统等核心组件,科研级量子计算机造价往往轻松突破亿元,部分尖端系统甚至达到数十亿元级别。

相比之下,企业级量子计算机更注重实用性和成本效益。企业引入量子计算机主要为了解决金融风控、药物研发等特定场景的实际问题,无需追求极致性能,只需满足业务所需的计算精度和稳定性即可。因此,企业级设备会优化技术方案,采用标准化组件降低研发难度,量子比特数量和纠错复杂度也会根据实际需求适配,这使得企业级量子计算机造价大幅降低,通常在数千万元至数亿元之间,部分中小型企业适用的模块化产品造价可能更低。

2.研发与维护模式:进一步拉开造价差距

科研级量子计算机的研发多由高校、科研院所主导,需要长期的技术攻关和大量基础研究投入。从量子比特的设计制备到系统架构搭建,每个环节都充满不确定性,需要反复实验优化,加上专用实验室建设、顶尖科研人才培养等隐性成本,进一步推高了总体造价。同时,科研级设备的维护成本也居高不下,极低温设备需持续消耗特殊介质,日常维护和技术升级需要专业团队,年维护费用可能达数百万元。

企业级量子计算机的研发模式更注重市场化转化,企业会通过与科研机构合作,将成熟技术落地应用,避免重复投入基础研究。在生产端,标准化量产和模块化设计能有效分摊成本,比如通过规模化生产量子芯片降低单位造价。维护方面,企业级设备会采用更务实的策略,优先针对核心部件进行维护升级,避免不必要的资源浪费,长期使用成本相对可控,这也让企业级量子计算机造价更具市场竞争力。

3.量旋科技的破局:平衡性能与造价的创新实践

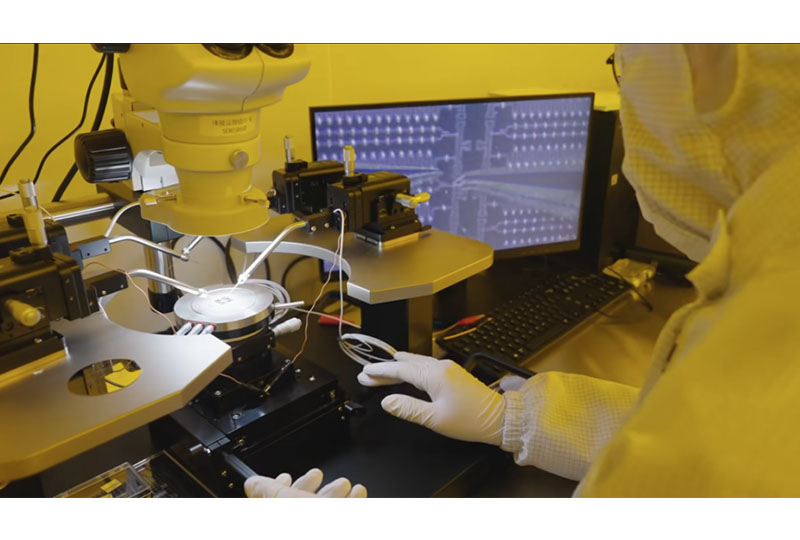

在量子计算机造价高企的行业背景下,量旋科技通过全栈式技术布局实现了关键突破。作为全球少数同时掌握超导与核磁两条主流技术路线的企业,量旋科技构建了从量子芯片研发、生产到系统集成的完整产业链,其自主研发的超导量子芯片良率已突破85%,并建成年产200片量子芯片的中试生产线,通过标准化量产实现了核心硬件的自主可控,有效降低了单位成本。

量旋科技不仅成功推出了搭载20个高保真度量子比特的“大熊座S20”超导量子计算机,还打造了桌面型核磁量子计算机系列产品,这些设备无需复杂的低温环境和庞大基建,在室温下即可运行,大幅降低了部署和维护成本。作为我国首家向海外出口超导量子芯片的企业,量旋科技的产品已覆盖全球40多个国家和地区的科研教育场景,既满足了部分科研需求,也为企业提供了高性价比的量子计算解决方案,让量子计算机造价的门槛进一步降低。

结语:量子计算机造价的未来趋势

科研级与企业级量子计算机造价的巨大差距,是技术定位和应用需求差异的必然结果。随着量子科技的持续迭代,科研级设备将继续向更高性能突破,造价短期内仍会维持在高位;而企业级设备则会通过技术优化和规模化发展,逐步降低造价门槛。

量旋科技等企业的创新实践,正在推动量子计算机造价向更合理的方向发展,让更多科研机构和企业能够接触到量子计算技术。未来,随着核心部件国产化、技术路线优化等多重因素的推动,量子计算机造价有望进一步降低,加速量子计算从实验室走向产业落地的进程,为各行业带来革命性变革。

.jpg)