拆解量子计算“加速引擎”:量子计算机原理核心拆解

2025.11.11 · 行业资讯 量子计算机原理

为什么量子计算机能在特定问题上实现远超经典计算机的算力飞跃?答案藏在其独特的“加速引擎”——量子计算机原理之中。从基础物理特性到工程化落地,量子计算机原理构建了全新的计算范式,而像量旋科技这样的企业正将这些原理转化为可触摸的技术突破。今天我们就深入拆解这台“加速引擎”的核心逻辑。

一、量子计算“加速”的根源:量子计算机原理的三大核心

量子计算机原理的突破点在于摆脱了经典计算机的二进制局限,其“加速引擎”的动力源自量子力学的三大核心特性,这也是量子计算机原理区别于经典计算逻辑的根本所在。

首先是叠加态,这是量子比特的“天然优势”。经典比特只能处于0或1的确定状态,而量子比特可同时处于0和1的叠加状态,就像旋转的硬币同时包含正反两面的可能性。n个量子比特组成的系统大约能同时表示2ⁿ个数据状态,这种并行性让量子计算机能一次性覆盖海量可能解,而无需像经典计算机那样逐个排查,这正是量子计算机原理实现指数级加速的基础。

其次是纠缠态,量子系统的“协同密码”。当多个量子比特形成纠缠态,它们会成为不可分割的整体,即便相隔遥远,一个比特的状态变化也会瞬间影响其他比特。这种非经典关联让量子比特能高效协同运算,比如在处理多变量问题时,纠缠态可同时关联多个变量信息,大幅提升运算效率,是量子计算机原理中实现复杂计算的关键支撑。

最后是量子干涉,筛选答案的“智能滤镜”。量子态在运算中会产生类似水波的干涉效应,通过量子门的精准调控,可增强正确答案的概率振幅,削弱错误结果的影响。这种“概率放大”机制解决了叠加态的随机性问题,让量子计算能稳定输出有效结果,构成了量子计算机原理的闭环逻辑。

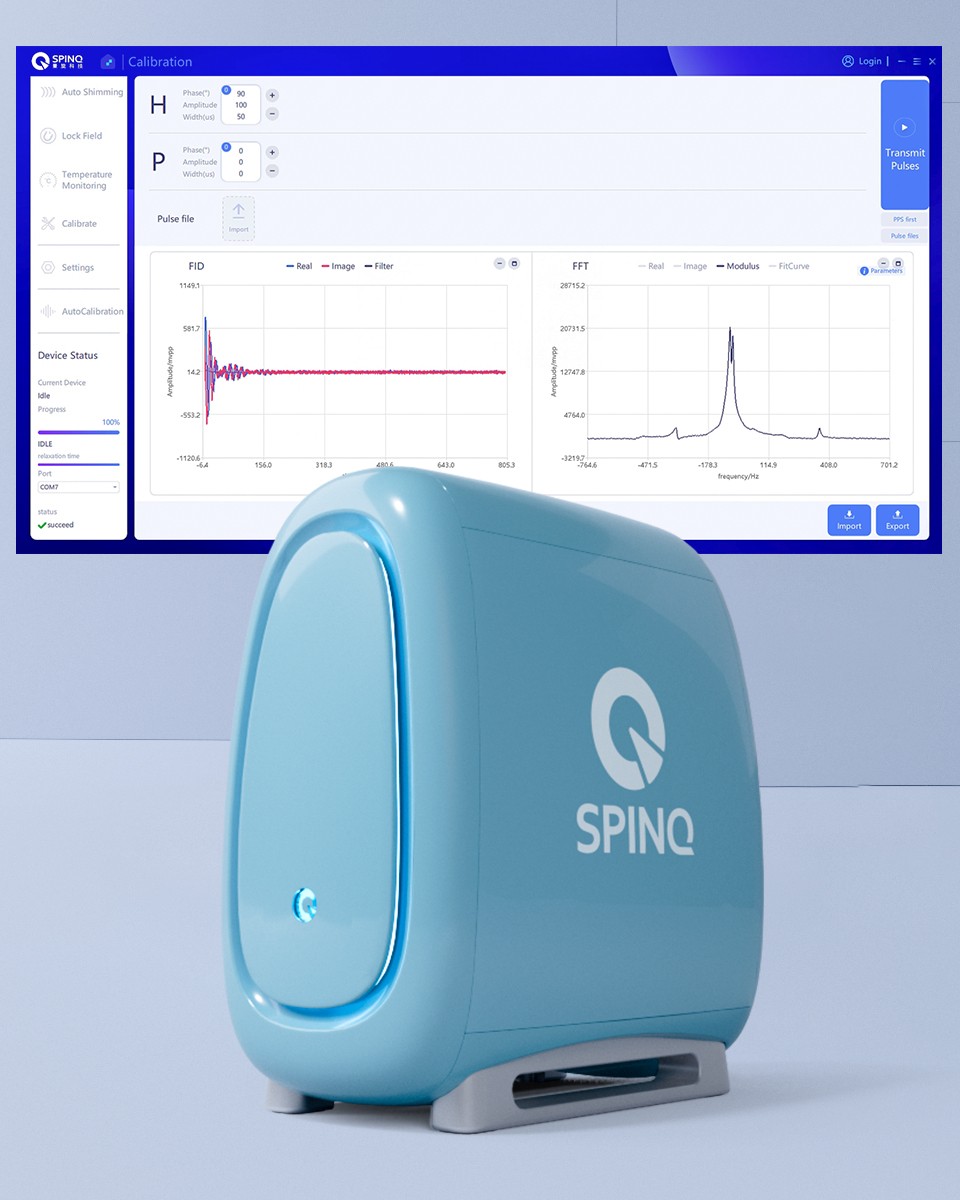

二、从原理到实物:量旋科技如何让“加速引擎”落地?

量子计算机原理的实现离不开硬核技术支撑,量旋科技作为国内少数具备全链条量子芯片研发能力的企业,正通过系统性创新将理论原理转化为工程现实,彰显出强大的技术攻坚能力。

在核心载体量子芯片的研发上,量旋科技确立了以超导量子比特为核心、同步布局光量子芯片的技术路线。超导体系的可扩展性与半导体工艺兼容性,完美适配量子计算机原理中对多比特集成的需求;而光量子的抗干扰优势,则为未来大规模量子网络储备了技术基础。为实现原理落地,公司构建了“基础研究-器件制备-系统集成”的三级研发架构,从量子比特物理机制研究到100nm级器件制备,再到mK级低温测试,形成全流程自主可控的研发体系。

在量子比特性能优化上,量旋科技的技术突破直接提升了“加速引擎”的效率。通过改进约瑟夫森结制备工艺与片上滤波器设计,其超导量子比特的T1弛豫时间达到52μs,高于行业平均水平30%,T2相干时间达到45μs,这使得量子芯片在执行千次门操作后仍能保持较高量子态保真度,为量子计算机原理的高效运行提供了硬件保障。同时,其在10mm×10mm芯片上实现16比特高密度集成,相邻比特串扰抑制比优于-35dB,进一步释放了叠加态与纠缠态的算力潜力。

量旋科技还建立了芯片-系统协同设计体系,通过全链路电磁仿真平台优化寄生参数,将芯片测试通过率从行业平均60%提升至78%。配套的自动化测试系统与测控系统,能实现对量子芯片的精准操控与状态监测,确保量子计算机原理在硬件运行中不打折扣。

三、原理赋能产业:量子计算的真实加速价值

量子计算机原理的价值最终要通过产业应用体现,量旋科技已通过实际案例证明了“加速引擎”的落地能力,让原理优势转化为实实在在的效率提升。

在金融量化计算领域,量旋科技为头部机构定制的量子蒙特卡洛模拟系统,基于8比特超导芯片,在期权定价模型中实现10倍于传统GPU集群的加速比,将百万次路径模拟时间从48小时缩短至4.5小时。这背后正是量子计算机原理中并行计算能力的直接体现,通过叠加态同时探索海量定价路径,大幅压缩运算时间。

在药物研发领域,其与中科院合作的量子分子模拟平台,利用光量子芯片进行小分子化合物电子结构计算,在DFT计算中对布洛芬分子的能级差计算误差控制在0.05eV以内,计算速度较传统方法提升3倍。这种加速能力有望缩短新药研发周期,为医疗健康领域带来突破。

此外,在AI训练领域,量旋科技的“大熊座S20”超导量子计算机搭载20个高保真度量子比特,单比特门保真度达99.9%,双比特门保真度99%,能支撑复杂量子AI算法运行,或许能将参数更新的迭代次数减少数个数量级,展现出量子计算机原理在人工智能领域的巨大潜力。

从叠加态的并行潜力到纠缠态的协同优势,再到量子干涉的精准筛选,量子计算机原理构建了计算领域的全新“加速引擎”。量旋科技通过全链条研发能力与工程化突破,让这台引擎从理论走向现实,在金融、医药、AI等领域释放价值。未来,随着量子计算机原理的不断深化与技术的持续迭代,量子计算或许将彻底重塑算力格局,而量旋科技这样的企业正站在这场变革的前沿。

.jpg)