在全球量子计算产业加速演进的当下,中国量子计算公司正凭借自主研发实力崭露头角。其中,量旋科技作为深耕核磁共振量子计算领域的代表企业,始终以 “让量子计算触手可及” 为愿景,依托全栈式技术能力,推出多款适配教学与科研场景的量子计算设备,为高校人才培养和前沿研究提供有力支撑,成为推动量子计算产业化落地的重要力量。

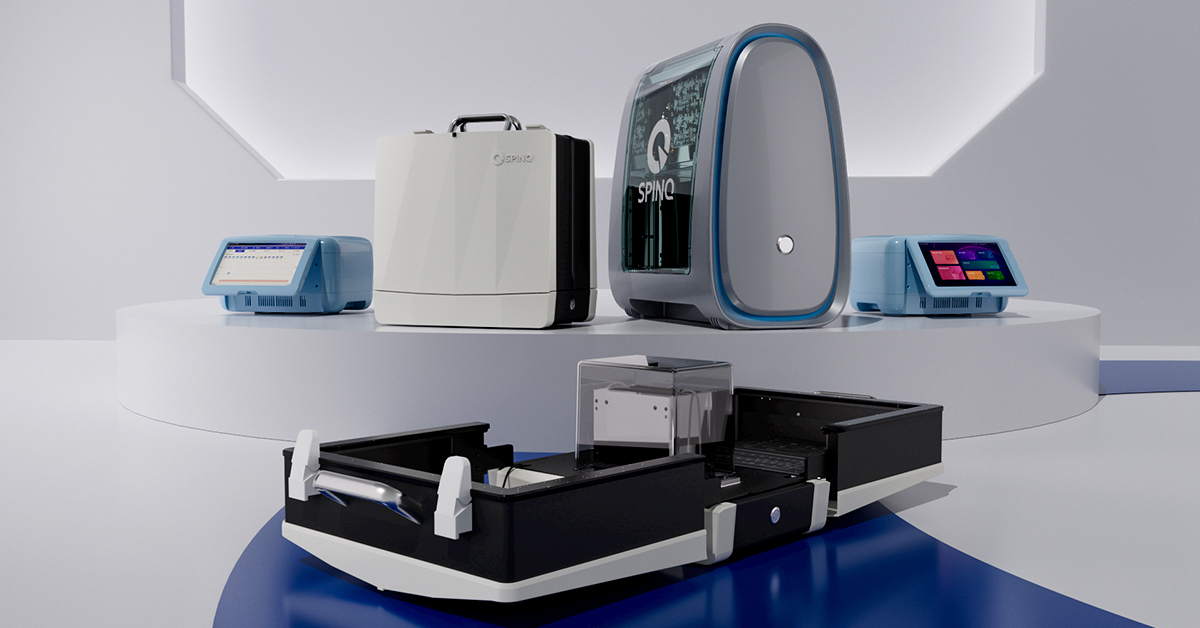

对于高等院校而言,量子计算教学长期面临 “理论抽象、实践难落地” 的困境 —— 学生难以通过传统课堂理解量子叠加、量子纠缠等核心概念,更无法直观感受量子系统的操控过程。针对这一痛点,量旋科技推出双子座 Lab 量子计算实验平台,以核磁共振量子计算原理为核心,构建从底层原理到上层应用的完整教学闭环。

这款平台最显著的优势在于 “全开放、可交互” 的设计理念。不同于传统封闭的实验设备,双子座 Lab 采用敞开式机箱,学生可直接观察实验样品、磁体模块、射频控制模块等内部结构,直观理解量子硬件的组成逻辑;同时,平台开放底层操作权限,从量子系统测量、脉冲波形设计,到量子线路搭建、算法验证,学生能亲手参与每一个实验步骤,完整体验 “认识 - 控制 - 应用” 量子系统的全过程。例如在 Grover 算法实验中,学生可通过图形化编程或量子编程语言,完成 “初始化量子叠加态 - 标记目标态 - 振幅放大” 三步操作,结合密度矩阵柱状图、实虚部数据对比,清晰看到量子态的演化规律,将抽象的算法原理转化为可观测的实验现象。

此外,双子座 Lab 的实验方案高度适配高校课程体系。平台涵盖量子计算原理、量子算法、量子模拟、量子精密测量等教学实验,配套符合高校教学模式的实验手册,教师无需额外开发课程内容,实现 “开箱即用”;学生则可通过阶梯式实验设计,从零基础逐步掌握量子计算操作流程,快速建立系统的知识框架。在硬件参数上,平台支持 1-3 个量子比特,单比特门保真度达 0.996、双比特门保真度 0.993,相干时间 T1 为 -6s、T2 为 -300ms,既能满足教学场景对实验稳定性的需求,也为高阶实验提供可靠的硬件支撑。

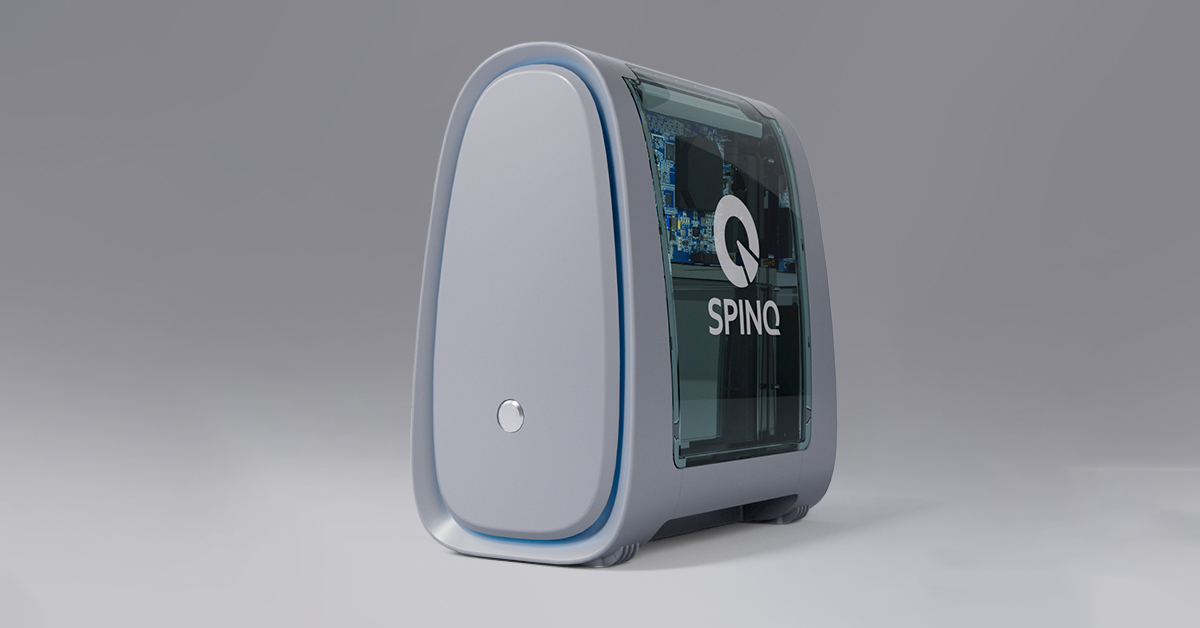

除教学场景外,量旋科技还针对高校科研团队和中小型企业的研究需求,研发三角座 Ⅱ3 比特桌面型核磁量子计算机,以 “低成本、高稳定、易操作” 的特点,打破科研机构对大型量子设备的依赖。

三角座 Ⅱ 的核心竞争力在于 “灵活性与开放性” 的平衡。作为一款 3 比特量子计算机,它可实现任意单、双、三比特量子逻辑门操作,支持至少 40 个单比特门、8 个多比特门的量子门深度运行,能满足量子优化算法、量子动力学模拟等前沿研究需求。同时,平台开放物理硬件层级的脉冲序列编辑功能,科研人员可根据研究方向自定义脉冲波形、调节系统参数,深入探索量子比特的演化规律;搭配 SpinQit 软件工具包,还能通过 Python 实现经典 - 量子混合编程,轻松对接主流科研工作流,大幅降低量子算法开发的技术门槛。

在实用性方面,三角座 Ⅱ 堪称 “科研友好型” 设备。它采用室温运行设计,无需低温制冷或复杂的维护流程,维护成本几乎为零;重量仅 44Kg,尺寸为 610mm×330mm×560mm,可直接放置在实验室桌面,节省空间资源;同时支持远程访问功能,多个用户可通过网络调用硬件资源,实现 “一拖多” 的共享使用模式,提升设备利用率。在硬件性能上,三角座 Ⅱ 的相干时间 T1 达 -6s、T2 为 -300ms,单比特门保真度 0.99、双比特门保真度 0.97,既能保证实验数据的准确性,也能支持长时间的量子态演化研究,为核磁共振方向的科研提供小型化、高性价比的解决方案。

无论是双子座 Lab 还是三角座 Ⅱ,背后都体现着量旋科技对 “技术落地场景” 的深刻理解。作为专注于量子计算的公司,量旋科技始终以核磁共振技术为核心路线,一方面持续优化硬件性能,通过先进的射频技术、小型化量子系统设计,降低量子设备的成本与体积;另一方面深耕 “教育 + 科研” 双场景,以用户需求为导向迭代产品功能,形成 “硬件 + 软件 + 课程” 的完整解决方案。

这种 “场景化创新” 的思路,不仅让量旋科技在量子计算教育领域占据先发优势,也为其拓展了更广阔的市场空间。目前,其产品已入驻全国多所高校的物理实验室、量子信息专业教室,成为培养量子人才的重要工具;同时,部分科研团队通过三角座 Ⅱ 完成量子调控、核磁谱仪相关的基础研究,推动科研成果快速转化。未来,随着量子计算技术的不断成熟,量旋科技还将持续迭代产品矩阵,探索量子计算在药物研发、材料设计、金融建模等领域的应用,为产业数字化转型注入量子动力。

在量子计算从 “理论走向实践” 的关键阶段,量旋科技以教育和科研场景为切入点,用硬核技术打破量子计算的 “高门槛” 壁垒,让更多人有机会接触、探索这一前沿领域。作为中国量子计算公司的代表,量旋科技的实践不仅推动了量子人才培养体系的完善,也为全球量子计算产业化提供了 “中国方案”。未来,随着技术的持续突破和场景的不断拓展,相信这类专注于细分领域的量子企业,将成为推动全球量子计算产业发展的重要力量。