近日,谷歌接连发布两篇重要论文,分别聚焦量子算法的可验证性与基于量子算法的分子结构高精度计算,从“算法突破”到“应用验证”,为实用量子计算的发展提供了新的可行技术路径。

第一篇论文登上《Nature》封面《Observation of constructive interference at the edge of quantum ergodicity》,首次在量子硬件上实现了可验证的“量子回声”算法。

该算法在谷歌 Willow 超导量子芯片上,完成 “OTOC(非时序关联函数)测量相关的量子动力学模拟任务” 时,比当前最快的经典超级计算机快约13000倍。

量子回声的核心价值不仅在于速度,更在于其广泛的应用潜力:它能够模拟分子、磁性材料乃至黑洞等复杂系统的量子行为,揭示其中原子或粒子的相互作用机制。尤为关键的是,该算法的结果具备可验证性,可在不同量子设备上复现,这一突破为量子计算结果的可靠性提供了重要保障。

第二篇论文《Quantum computation of molecular geometry via many-body nuclear spin echoes》则展示了量子回声在核磁共振(NMR)技术中的潜在应用。

团队提出 “分子尺” 技术,借助量子算法增强核磁共振(NMR)技术的能力,不仅能以更高精度测量分子内原子间距,还能提取传统方法难以获取的分子结构信息。尽管该实验目前基于较小规模的量子系统,尚未实现全面超越经典计算机的 “实用量子优势”,但它验证的 “量子 + NMR” 技术思路,已为化学、材料科学等领域的分子结构研究奠定了基础。

这两项成果意义重大,不仅在算法层面实现了可验证的量子优势,也展示了量子计算在模拟自然系统与解析分子结构方面的潜力,是量子技术从理论优势迈向实际应用的关键一步。

量子回声算法:实现可验证的量子优势

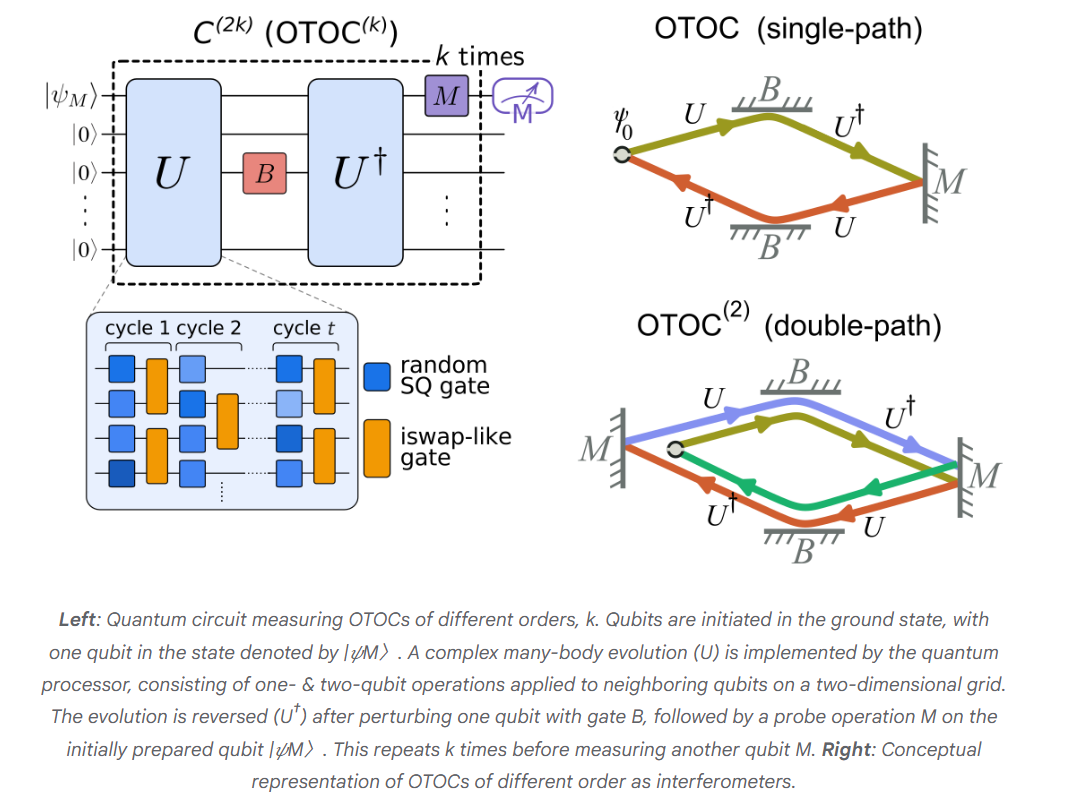

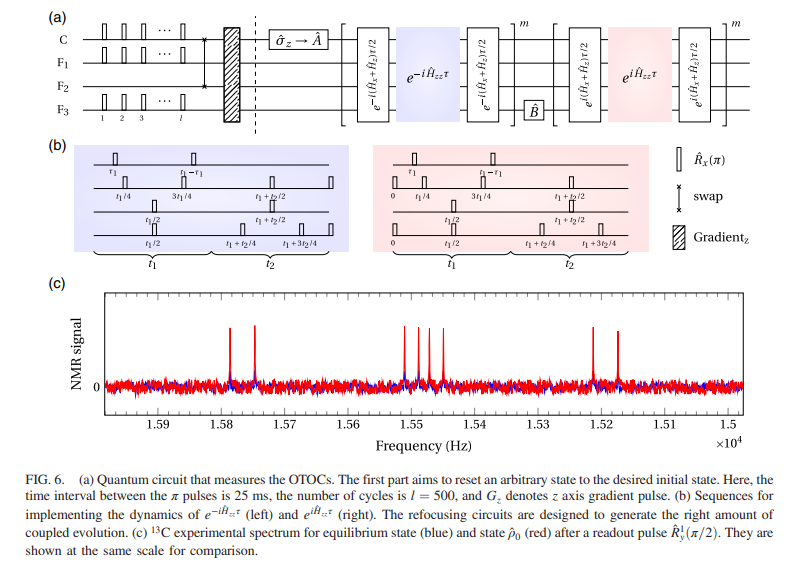

此次论文提出的量子回声算法,其核心在于测量一种称为“非时序关联函数”(OTOC)的量子可观测量。OTOC 及其高阶推广形式是一类用于描述量子系统中信息传播与混沌特性的观测量。通过在超导量子计算机上高精度地重现 NMR 实验得到的 OTOC 动态,研究团队验证了该方法的可行性与可扩展性,为量子系统中复杂动力学过程的实验研究提供了可验证的路径。

该算法的工作原理类似于精密的量子回声实验:研究者对量子系统施加精心设计的脉冲序列,使其在正向演化后,通过微扰远处的一个量子比特,再执行反向演化以检测返回的“量子回声”。回声信号对微扰极为敏感,这是由于量子态在多体系统中的相干演化与时间反转过程产生干涉效应,使得即便是极小的扰动,也会引起可观测的回声衰减。

谷歌相关负责人表示,“量子回声”是“首个具备可验证量子优势的算法”,是“量子软件领域的里程碑”。其验证的技术思路可应用于材料科学、药物研发等领域的其他算法,为后续实用化研究提供 “技术模板”。

增强NMR技术:量子计算解析分子几何结构

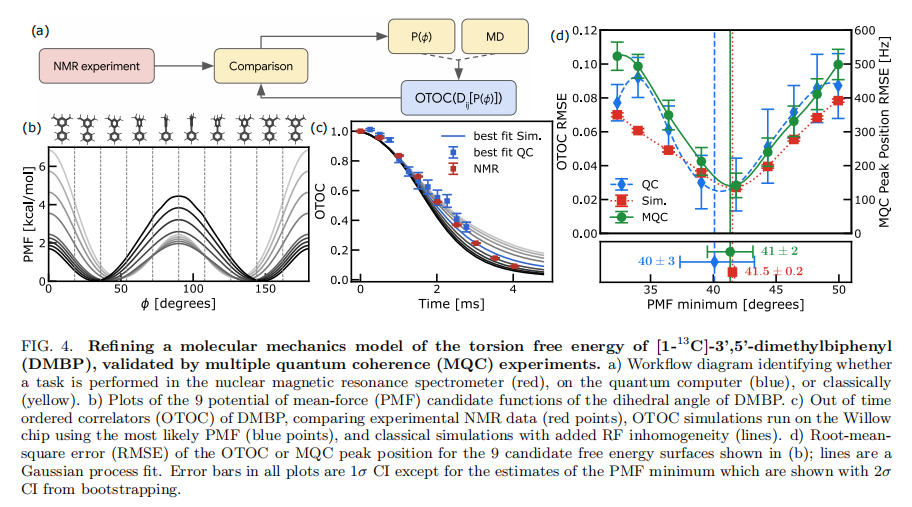

而在另一篇论文中,借由量子回声算法的思路,谷歌团队展示了一项名为“分子尺”的技术原理验证实验,该技术能够测量比现有方法更长的分子内距离,并能从核磁共振数据中提取更丰富的化学结构信息。

在分子结构研究中,准确解析分子几何是化学与生物学理解结构–功能关系的核心。传统核磁共振(NMR)虽是解析化学结构的重要工具,但仍面临明显局限:类固态体系中的偶极耦合虽携带几何信息,却伴随复杂的多体自旋动力学,使信号的观测与解析困难;为保持可解释性,现有方法通常将系统简化为单自旋或少数自旋子系统,从而限制了可测距的上限(例如 C–C 距离约 6 Å),难以获得长程距离约束。

而量子回声算法的出现,恰好为破解这一难题提供了新思路。多体自旋动力学的高效模拟是量子计算机的天然优势,而 OTOC 对微观系统细节的高敏感性,结合此前在超导量子硬件上已验证的 “OTOC 估算量子优势”,让 “量子增强 NMR” 成为可能。

在该研究中,团队在 Willow 超导量子芯片上实现了量子回声算法,对含约15 个和 28 个原子的分子体系,即[4-¹³C]- 甲苯与 [1-¹³C]-3,5 - 二甲基联苯(DMBP)两种 ¹³C 标记有机分子,进行了结构学习实验。他们以协方差加权误差与均方根误差(RMSE)为代价函数,从 OTOC 数据中反推出分子结构参数。结果表明,量子模拟结果与独立 NMR 测量高度一致,并揭示了传统方法难以获取的额外结构信息,验证了该“量子增强 NMR”框架的可行性。

模拟分子的形状与动力学是化学、生物学以及材料科学的基础,而在这一方面的进步,则支撑着从生物技术到化学材料等诸多领域的发展。这一结果不仅验证了 “量子 + NMR” 技术的有效性,更意味着未来可通过该方法解析更复杂分子的结构,为药物研发(如研究药物分子与靶蛋白的结合方式)、材料科学(如表征高分子材料、电池组件的分子结构)提供全新工具。

2017年的一项研究为量子实用探索奠基

OTOC的概念并非首次提出。早在2017年,《Physical Review X》就发表了在核磁共振量子模拟器上测量OTOC的突破性工作,量旋科技联合创始人曾蓓教授曾参与该项研究。该工作首次在实验上直接观测到OTOC行为,为研究量子混沌、信息扰乱等前沿问题提供了实验工具。

研究团队在核磁共振(NMR)量子模拟平台上,通过精心设计的脉冲序列来精确控制核自旋,实现了一个多体 Ising 自旋链体系的量子模拟。他们提出并实现了一种测量方案,能够直接提取此前难以实验获取的局域算符的非时序相关函数(OTOC)。

这项工作首次在实验上观测到了OTOC在可积与非可积系统中的不同行为,并进一步从测得的OTOC中提取纠缠熵与“蝴蝶速度”等关键物理量。该研究为在受控量子系统中实验探索量子混沌、信息传播与全息对偶等前沿问题提供了强有力的工具与范例,展示了NMR量子模拟器在研究复杂量子动力学中的潜力。

迈向 “赋能产业” 的实用新阶段

此次谷歌的研究实现了一次重要跨越:将原本在 NMR 系统中验证的 OTOC 测量技术首次移植到超导量子计算机,实现了兼具高效率与可验证性的量子模拟。这项成果不仅延续了“量子优越性”实验的探索方向,更迈出了从基础验证走向实际应用的关键一步,为量子计算在化学、材料等复杂系统研究中的应用开辟了新路径。

前沿研究是产业化应用的奠基石。作为量子计算产业化领军企业,量旋科技深耕教学科研场景,依托核磁共振(NMR)与超导两大技术路线,为全球高校及科研机构量子科技相关前沿研究,提供全栈式产品与解决方案。

在核磁共振量子计算机方面,量旋推出“量旋双子座Lab”、“量旋三角座Ⅱ”等系列产品,已成功应用于武汉大学、杭州师范大学等高校的核磁共振(NMR)相关课题。而在超导量子计算领域,公司构建了覆盖量子芯片、测控系统、低温系统和软件算法的全栈产品体系,其超导量子芯片与整机已销往海内外多家科研单位,为前沿量子计算研究提供核心硬件支撑。

目前,量旋科技的解决方案已服务于滑铁卢大学、西澳大利亚大学、东京大学、奥斯陆城市大学、清华大学、复旦大学、北京理工大学等众多世界知名高校,有力支撑了量子计算的人才培养与科学研究。展望未来,量旋科技期待与更多合作伙伴携手,共同推动量子产业的创新发展。

正如望远镜和显微镜打开人类探索未知世界的大门,谷歌此次验证的 “量子回声 + NMR” 技术,正推动量子计算成为新一代 “量子镜(quantum-scope)”。未来,借助量子计算增强的 NMR 技术,科学家有望观测到传统方法无法捕捉的分子细节、材料特性,为药物研发、新材料设计带来革命性突破。而量旋科技等企业的产业化实践,也将助力这一进程加速,让量子计算从 “实验室成果” 真正走向 “赋能产业” 的实用新阶段。

.jpg)