何为超导?超导量子计算机是什么?

2025.04.02 · 技术博客 超导量子计算机超导量子超导

1911 年,荷兰物理学家海克・卡末林・昂内斯在莱顿大学的低温实验室里,将汞冷却到 4.2K(约 - 269℃)时,意外发现其电阻突然消失。这个看似偶然的实验,开启了人类对超导现象的百年探索。超导,这个违背经典物理学直觉的现象,不仅颠覆了人们对电流的认知,更在百年后成为量子计算革命的基石。

一、超导:超越经典的物理奇观

超导的本质是材料在特定低温下形成 “库珀对”—— 电子通过晶格振动相互吸引,形成量子态的电子对。这种成对运动使电子在晶格中流动时不再与原子碰撞,从而实现零电阻。这一现象由巴丁、库珀和施里弗在 1957 年提出的 BCS 理论完美解释,三人因此获得诺贝尔物理学奖。

超导的神奇之处不仅在于零电阻,还在于其完全抗磁性(迈斯纳效应)。当超导体置于磁场中时,磁力线会被完全排斥,使其悬浮于磁场之上。这种特性让超导磁悬浮列车成为可能,日本的 L0 系磁悬浮列车已实现 603 公里 / 小时的时速,而中国的高温超导磁悬浮技术也在 2021 年实现了工程化样车下线。

二、超导量子计算机:量子比特的 “庇护所”

量子计算的核心是量子比特(qubit),其叠加态和纠缠态特性赋予量子计算机指数级的并行计算能力。然而,量子比特对环境噪声极度敏感,退相干时间往往以微秒甚至纳秒计。超导量子计算机正是通过超导材料的量子特性,为量子比特打造了一个 “安静的庇护所”。

超导量子比特的实现依赖于约瑟夫森结 —— 由两个超导体夹着一层绝缘层构成的结构。通过调控约瑟夫森结的电流或磁通量,可以精确控制量子比特的状态。例如,IBM 的 Eagle 处理器使用 127 个超导量子比特,而中国科学技术大学的 “祖冲之三号” 已实现 105 个可读取比特,其双比特门保真度达到 99.62%,单比特门保真度高达 99.90%。

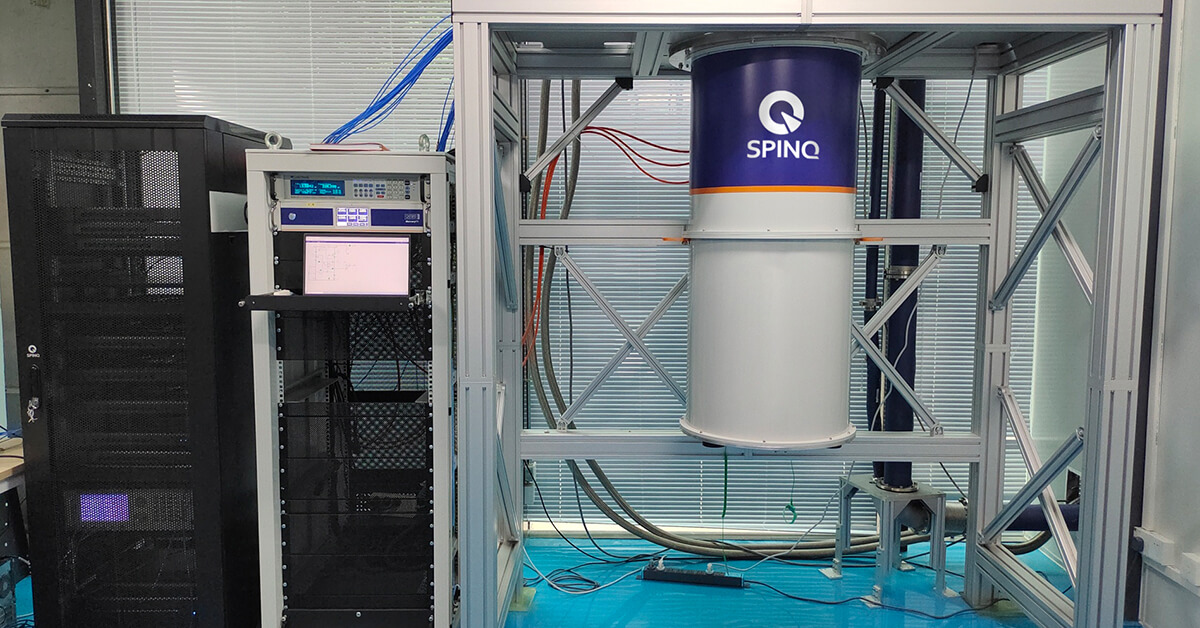

超导量子计算机的架构包括量子比特阵列、微波控制线路和极低温制冷系统。以量旋科技 “大熊座”为例,其搭载的20比特超导芯片在 - 273.15℃的环境下运行,通过量旋量子测控系统实现量子芯片的精准操控,整机面积仅为 25m²。此外还有着长比特寿命、高保真度,高速量子逻辑门操作,高性价比等特点。

量旋科技 “大熊座”

三、技术挑战与突破:从实验室到实用化

超导量子计算机的发展面临三大核心挑战:

-

退相干控制:超导量子比特的退相干时间受环境噪声影响,需通过量子纠错技术(如表面码)提升稳定性。中科大团队正在研究码距为 9-11 的表面码纠错,目标是将量子比特的错误率降低至阈值以下。

-

低温系统优化:超导量子计算机需要接近绝对零度的环境,这依赖于稀释制冷机等复杂设备。中国电科 40 所研发的极低温高密度微波互连模组,实现了信号传输与热隔离的双重突破。

-

规模化集成:随着量子比特数量增加,量子芯片的设计复杂度呈指数级上升。谷歌的 Willow 芯片采用二维网格拓扑结构,兼容表面码纠错,而中国的 “祖冲之三号” 通过 182 个耦合比特实现了 83 比特 32 层的随机线路采样,计算速度比经典超算快千万亿倍。

四、中国力量:从跟跑到领跑

中国在超导量子计算领域已形成 “国家队 + 企业” 的协同创新格局:

-

科研机构:中科大潘建伟团队的 “九章” 系列光量子计算机与 “祖冲之” 系列超导量子计算机双轨并行,分别在高斯玻色采样和随机线路采样任务中实现 “量子优越性”。

-

政策支持:“十四五” 规划将量子信息列为七大科技前沿领域之一,中国移动、中国电信等央企通过 “混沌”“天衍 504” 等项目推动量子计算与通信、电力等行业的融合。

从昂内斯的汞柱到 “祖冲之三号” 的量子芯片,超导技术历经百年仍在书写新的传奇。当量子比特在超导电路中翩翩起舞,当 “量超协同” 成为现实,人类正站在算力革命的门槛上。超导量子计算机不仅是一台机器,更是一把钥匙 —— 它将打开量子霸权的大门,解锁新材料、新能源、新药物的密码,重构人类对世界的认知方式。这场始于实验室的 “无摩擦革命”,终将在产业界掀起波澜壮阔的变革。

.jpg)