17所高校大盘点,量子信息科学专业建设进展如何?

2025.07.22 · 企业新闻 量子信息科学专业量子科技量子教育

2020年,量子信息科学首次被教育部纳入本科专业目录,这一前沿学科正式迈入规模化人才培养阶段。

短短五年间,17所高校相继获批设立该专业,全国年招生规模从中国科学技术大学首届23人跃升至600余人(根据现有公开招生数据统计),实现了从“试验田”到“战略梯队”的质变。

2025年,该专业更进入中科大“强基计划”,成为与数学、物理并列的基础学科拔尖项目——学科地位的跃迁,印证了量子科技在国家战略中的核心地位。

量子科学是一门交叉学科,在专业独立设置前,量子教学依附于物理、计算机等学科,难以进行全面综合的培养,这使得学生需自行拼接知识版图,导致人才输出效率低下。

而量子信息科学专业独立建设后,其培育路径和教学体系得到更加深入的探索建设,在理论基础、硬件开发、交叉应用及实践平台等方面均实现突破。

五年发展窗口期,对于广大学子而言,这一领域仍蕴藏无限机遇。

根据公开信息盘点17所高校当前专业建设进展。从招生情况来看,开设该专业的高校多数已启动招生,其中中科大已有两批毕业生了。各校目前均保持稳定招生节奏,每届招生规模控制在合理区间,在保证培养质量的前提下稳步扩大人才输出。

区域分布上呈现显著的集群特征。华中与华东地区以 11 所高校的密集布局成为核心区,这与两地在科研基础设施、产业配套能力上的优势密不可分;西北、华北各有 2 所高校跟进,西南地区 1 所高校的布局则填补了区域空白,形成 “核心引领、多点辐射” 的全国性专业布局网络。

从专业隶属关系看,物理学院是多数高校的选择。这源于量子信息科学以量子力学为理论根基的学科属性,物理学院在量子态调控、量子光学等基础研究领域的积累,为专业建设提供了天然支撑。但值得注意的是,随着学科交叉深化,计算机学院、电子信息学院参与共建的趋势正逐步显现。

具体到各校的教学特色,则各自形成了差异化特色,有的强调“理论+工程”交叉、有的侧重应用型培养。以下是17所高校的建设情况盘点。

【中国科学技术大学】从首招23人到强基计划领跑“量子信息科学”学科建设

隶属学院:2025 年起,所招量子信息科学专业本科生在未来技术学院培养,此前该专业学生分布于物理学院和少年班学院。

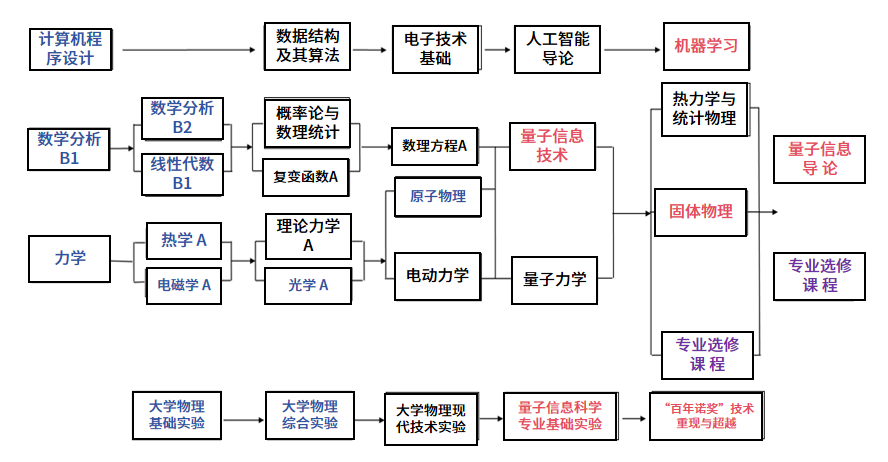

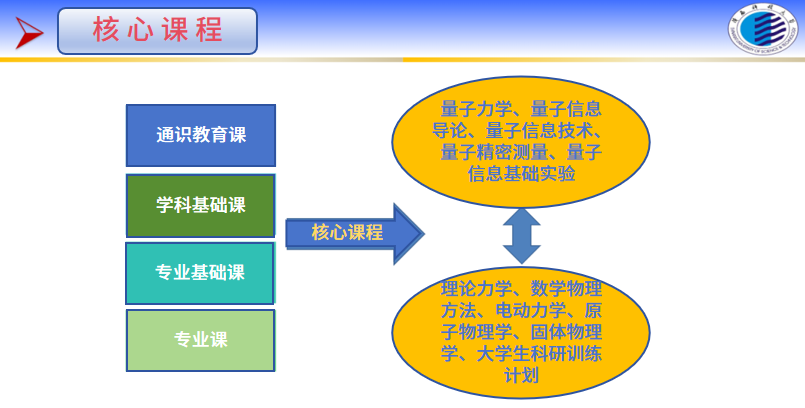

培养体系:以物理学科通修课和专业基础课为基石,构建了量子信息科学的专业核心课和选修课,还融入信息学院的人工智能导论、机器学习等课程,形成跨学科知识体系。建立了国内第一个本硕博一体化 “量子信息科学与技术” 培养体系,2025 年将该专业纳入强基计划。

发展特色:自1998年就开设了《量子信息导论》课程,是最早开展量子信息教学活动的国内高校。2021 年成为国内首个获批设立该专业的高校,同年开启招生。2024年、2025年已培养两届本科生毕业,并实现全员深造。依托国家实验室、合肥微尺度物质科学国家研究中心、中国科学院量子信息与量子科技创新研究院三大国家级科研平台,建有国际领先的光量子信息处理、超导量子计算、冷原子量子模拟三大核心平台,支撑 “九章”“祖冲之号” 系列量子计算原型机研发。特别开设《百年诺奖技术重现与超越》创新实践课程,形成 “大科学装置支撑前沿教学、顶尖科研反哺人才培养” 的创新教育生态。

【陕西科技大学】

立足西北

构建量子模拟与精密测量培养方向

隶属学院:物理与信息科学学院,量子信息系。

培养体系:以 "量子模拟、量子精密测量" 为核心方向,依托 "量子物理与功能材料物理" 二级博士点和物理学一级硕士点,构建完备培养体系。核心课程包括量子力学、量子信息导论、量子精密测量等。

发展特色:2024 年获批专业,为西北地区第二所设置该专业的高校,2025 年首批招生 25 人。与量旋科技合作建设量子信息实验室,拥有计算仿真平台,设量子精密测量研究所、光量子材料及器件陕西省高校工程研究中心。师资含 "国家杰青"(兼职)、陕西省高层次人才等 16 人次,2 人入选 2024 全球前 2% 顶尖科学家榜单。

【湖北大学】

围绕拓扑量子等特色研究方向

构建 "基础 + 前沿 + 交叉" 培养模式

隶属学院:物理学院。

培养体系:设物理学、量子信息科学两个本科专业,围绕拓扑物态、量子信息等特色方向,培养掌握量子通信、计算、精密测量技能的创新人才。探索与企业联合培养,强化实验技能训练。探索 “基础 + 前沿 + 交叉” 的量子信息科学拔尖人才培养模式。在拓扑物态、量子信息、关联电子体系、自旋电子学、超快光谱学、复杂系统与网络、高能与粒子物理和二维量子材料等形成特色研究方向。

发展历程:2022 年物理与电子科学学院更名为物理学院,同年获批专业,2023 年启动招生。2024-2025积极探索与各企业开展校企合作。物理学院是湖北省物理学会副理事长单位,拥有湖北省量子光学与器件国际科技合作基地,参与微纳电子材料与器件湖北省重点实验室等多个省级教学和科研平台,与清华大学、武汉量子技术研究院、美国宾夕法利亚州立大学、量旋科技等多所国内外大学、研究机构及知名科技企业建立了良好的合作关系。拥有教育部新世纪人才、湖北省有突出中青年专家、享受湖北省政府专项津贴专家等省部级人才19人次,在关联电子体系、二维量子材料等领域成果突出。

【国防科技大学】

通信特色引领

构建完善量子人才培育体系

隶属学院:2022 年 7 月新调整组建的理学院,成立了首个量子科技领域的研究所。

培养体系:物理学类包含物理学、量子信息科学 2 个专业,第二学年结束后,结合入学后学业成绩、个人意愿以及专业分流计划分流至相关专业继续学习。军民融合类的量子信息科学专业聚焦量子通信与量子计算,核心课程包括《量子力学基础》《量子密钥分发》《量子算法编程》等,旨在培养能参与相关重要任务的人才。

发展特色:1997 年在钱学森先生嘱托下启动量子信息研究。2012年,物理系设立量子信息教研室。2015年,设立量子信息学科交叉中心,辐射6大学院8个学科。2020年获批量子信息科学专业设立。2022年组建理学院,成立研究所,开启招生。目前,学校承担国家重大重点项目 100 余项,拥有完备的量子信息创新实践环境,仪器设备总资产 2 亿余元。在 Nature Physics,Physical Review Letters 和 Science Advances 等国际顶级期刊发表论文 200 余篇。与航天科技集团等合作紧密,毕业生可进入相关重要实验室参与重大任务。

【长江大学】

立足湖北产业带

打造量子拔尖人才特色班

隶属学院:未来技术学院,为“拔尖人才培养特色班” 之一。

培养体系:实行导师制,确保学生得到个性化指导,在研究生推免、出国访学、党员发展等方面给予重点支持,奖学金覆盖率不低于 80%。核心课程包括量子信息科学概论、力学(双语)、热学、电磁学、光学等。

发展特色:学校自 2008 年起即开设相关基础选修课,建立了以杨文星教授为带头人的量子光学与量子信息学科团队。2022年,成为全国第三家获批增设量子信息科学专业的高校。2023年开始招生。目前现有专任教师 50 余名,分布于多个教学与科研机构,并融合行业优秀人才共同建设。专任教师队伍平均年龄 42 岁,入选包括国务院特殊津贴专家、湖北省楚天学者特聘教授等省部级重大人才工程人选 10 余人次。响应湖北地区在量子科技产业建设行动方案,打造量子科技创新引领区,为其提供高水平人才培养。

【西南大学】

依托国家级一流课程

培育量子交叉复合型人才

隶属学院:物理科学与技术学院,为学院3个本科专业之一。

培养体系:以《量子力学》国家级一流课程和多门重庆市级一流课程为核心,培养掌握量子光学、通信、计算原理与应用的复合型拔尖人才,侧重科研创新能力训练。

发展特色:2023年建设量子信息科学专业,西南地区首个高校。2024年开始招生。有国家级青年人才3人,国务院政府特殊津贴专家1人。学院具有良好的教学和科研条件,拥有近万平方米的教学科研大楼和价值5000多万元的教学科研实验设备。设有国家级物理虚拟仿真实验教学中心、重庆市高校物理实验教学示范中心、“微纳结构光电子学”重庆市重点实验室、“西南大学科普空间站”重庆市科普基地、重庆市人工智能+“智能光电”学科群;

【北京理工大学】

国际合作 + 科研反哺

构建量子技术创新培养链

隶属学院:物理学院,设有量子技术研究中心。

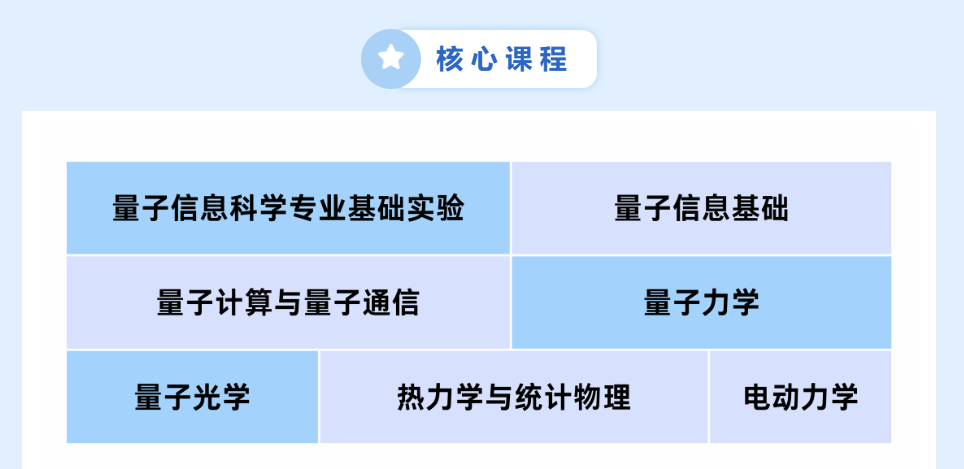

培养体系:秉承理想信念塑造、知识体系构建和创新能力养成 “三位一体” 的培养理念,实施以名师导学、小班授课、理工融合、本博贯通有机结合的创新人才培养模式。培养方向包括量子计算、量子AI、量子成像、飞秒激光芯片加工等。

发展特色:2018年,北京理工大学物理学院就成立了量子信息与单像素成像实验室,覆盖量子信息与量子光学、量子芯片等领域。2022年获批增设该专业,次年招生。现有 9 个国家与省部级科研(教学)平台,并加入诺奖得主Wilczek领衔的 “国际量子物理中心”。教学科研总面积约 1.1 万平方米,设备总金额约 2 亿元。学科带头人之一尹璋琦教授入选国家级青年人才计划。研究兴趣为量子计算与量子精密测量,宏观系统量子效应等,发表论文八十余篇,被引用4000余次。曾获“2007年中国百篇最具影响力国际学术论文 ”。

【安徽大学】

物理学科 ESI 前 1%

构建量子材料与器件研究矩阵

隶属学院:物理与光电工程学院。

培养体系:依托物理学一级学科博士点,聚焦凝聚态物理、量子信息等方向,形成本硕博贯通培养体系。与量子材料和器件院士工作站联动,强化科研与教学融合。

发展特色:2022 年获批专业,2023 年启动招生,2025 年计划招生 40 人。学院有教职工 123 人,其中国家级领军人才 8 人次,安徽省学术带头人 36 人次。安徽省115产业创新团队2个,安徽省领军人才团队1个,安徽省高校优秀科研创新团队1个。拥有量子材料和器件院士工作站以及先进半导体材料研究中心等多个重点实验室、研究中心等平台,物理学科进入 ESI 全球前 1%。

【郑州轻工业大学】

产学研协同

打造量子信息 "基础 + 前沿" 课程群

隶属学院:电子信息学院。

培养体系:构建了 “基础 + 前沿” 融合的课程群,侧重量子信息与人工智能等学科的交叉融合。形成 “人员互聘、设备共享、联合科技攻关、实验室及实习基地共建” 的产学研协同育人模式。推行学业导师制与项目驱动机制,组织学生参与量子学科竞赛及科研项目,培养方向侧重安全通信、高性能计算、感知和探测、精密测量等领域。

发展特色:2022年成立量子科技研究院。2023年增设量子信息学科专业,并于同年开始招生。2024年与量旋科技等国内头部量子企业及研究院建立深度合作,为学生提供实践机会。量子传感是特点科研方向,量子科技研究院团队主持承担国家自然科学基金重点项目和专项重点项目2项、面上项目和青年项目4项,承担省级项目8项,在Nature Physics等顶刊发表论文6篇。

【太原理工大学】

"3+1+4" 贯通培养

打造山西量子人才高地

隶属学院:物理与光电工程学院

培养体系:实施 "3+1+4" 本硕博贯通培养,试验班实行小班精英教学与国际联培,学科奖学金覆盖率超 60%,保研率超 60%。培养掌握量子通信、计算、精密测量技术的复合型人才。

发展特色:2023年获批增设专业。2025年开始正式招生。学院是新型传感器与智能控制教育部重点实验室的主要依托单位,拥有精密测量物理山西省重点实验室等平台。学院师资力量较强,教职工 180 人,含教授 31 人、副教授 67 人 ,包括长江学者特聘教授等高层次人才。承担众多国家级及省部级科研项目,拥有相关科研设备,能为学生提供一定的科研实践机会。

【福州大学】

划分两大专业方向

复合型人才分流培养

隶属学院:物理与信息工程学院。

培养体系:前两年着重学习基础理论与基本实验技能,后两年分流为量子通信与量子计算、量子模拟与量子传感两个专业方向。旨在让学生具备坚实数理基础与广阔科学视野,掌握量子信息领域基础理论、专业知识、实验技能及创新能力,以解决该领域实际问题,成为高级复合型人才。

发展特色:2024年专业正式纳新,首批招收 30 人。国家级高层次人才郑仕标教授为学科带头人,其成果入选 2023 年度 "中国科学十大进展"。拥有福建省量子信息与量子光学重点实验室,鼓励本科生通过 SRTP 项目参与科研,学科覆盖电子科学与技术、信息与通信工程等多个博士点。

【河南大学】

未来技术学院牵头

探索量子本研博贯通培养

隶属学院:未来技术学院(量子信息)

培养体系:聚焦量子材料与器件、量子精密测量、量子计算与量子通信等方向,坚持学科交叉融合,探索本硕博贯通式量子信息科技创新人才培养体系。践行 “新工科” 建设,强化科研育人,探索高校与科研院所联合培养模式。

发展特色:2022 年入选首批(6所之一)未来技术学院,2023 年依托量子物质科学和光伏材料省重点实验室组建学院,同年获取设立量子信息科学,开始招生。徐红星院士担任名誉院长,拥有量子科学与技术和电子科学与技术两个河南省重点学科。建设有河南省量子材料与量子能源重点实验室,并获批“河南省量子功能材料物理学科创新引智基地”,与河南省科学院共建共享量子材料与物理研究所、中原量子谷(墨子实验室)和中原石墨烯实验室等协同创新平台。

【湖南大学】

超级计算中心支撑

布局量子器件与测量研究

隶属学院:物理与微电子科学学院。

培养方向:量子信息科学专业面向学科前沿和国家在基础研究、应用基础研究方面的重大需求,在让学生打牢数理基础的同时,加强量子信息、量子计算、量子精密测量等量子信息科学相关知识的传授和创新意识培养。

发展特色:2025 年首批招生 60 人,专业还处在有序建设中。学校运营国家超级计算长沙中心。学院拥有微纳光电器件及应用教育部重点实验室(含量子器件方向)、低维结构物理与器件湖南省重点实验室、高能量物理及应用湖南省重点实验室等部省级科研基地。联合 18 家单位发起量子测量产业创新联盟,聚焦量子测量前沿关键技术研究。师资含国家级高层次人才 8 人,对接湖南量子测量产业集群需求。

【湖南工商大学】

校企共建学院

探索量子与微电子交叉融合

隶属学院:微电子与物理学院。

培养体系:应用物理学专业已涵盖半导体、光电器件和量子技术基础,量子信息科学专业暂未公布详细方案,拟聚焦微纳光电材料与量子器件研究。

发展特色:2024年获批专业,2025年开启师资队伍组建,暂未在公开信息查询到招生情况。设量子信息科学研究院、量子信息实验室。学院依托与景嘉微的产学研合作,聚焦 GPU 通用芯片、智能专用芯片与量子技术交叉领域。

【广东工业大学】

"光电 + 量子" 交叉

分模块培养应用型人才

隶属学院:物理与光电工程学院。

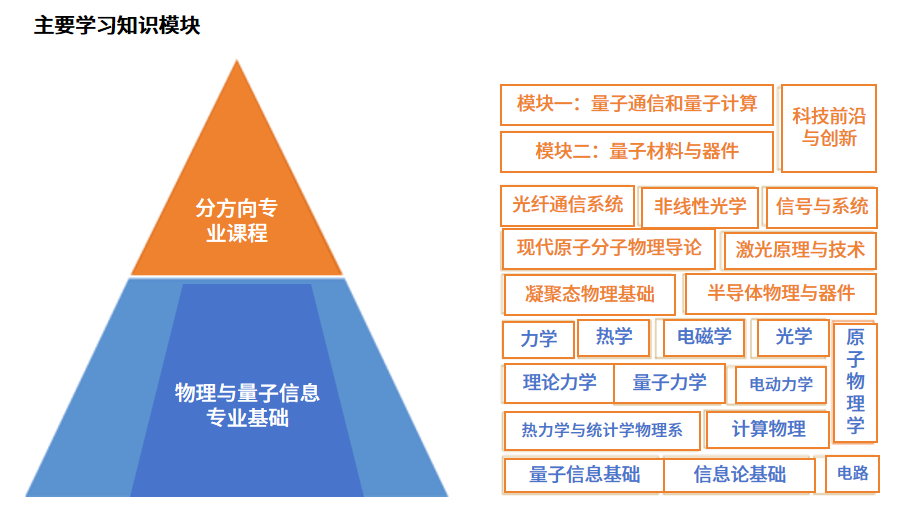

培养体系:前两年学习物理与量子信息基础课程,后两年分 "量子通信和量子计算"" 量子材料与器件 " 两个模块深耕。深造导向学生可选修前沿理论,就业导向学生强化光电器件应用课程。

发展特色:2024 年获批专业,2025 年招生 35 人,为华南地区首个开设该专业的高校。拥有广东省信息光子技术重点实验室、传感物理与系统集成应用重点实验室,89 名专任教师中含国家级人才 3 人。承担国家自然科学基金课题 50 多项,获省自然科学技术奖 1 项,培养贴合粤港澳大湾区量子产业需求的技术人才。

【合肥工业大学】

本研衔接分层培养

塑造量子 "学术 - 工程" 双能人才

隶属学院:物理学院,以创新实验班模式教学 。

培养体系:聚焦量子精密测量、计算、通信和材料四大方向,实行小班制精英培养,配备国家级人才与行业专家双导师。依托新一代电子信息技术(含量子技术)硕士点和量子材料与器件博士点,构建本研衔接课程体系。

发展特色:2023年专业备案,2024年获批,2025年以创新实验班形式开始招生。目前,量子信息科学现有专职教师62人,包括国家级人才2人、省部级人才和“斛兵”系列及“黄山”系列教授14余人。学校拥有多个省部级科研平台与重点实验室,如量子精密测量实验室、新型半导体设计与器件模拟实验室等。学生依托教学科研平台在多个赛事中获得获得国家级奖近20项、省部级奖近百项,培养方向紧密对接合肥量子科技产业集群需求。

【西安电子科技大学】

信息学科交叉赋能

布局量子感知与通信研究

隶属学院:物理学院,为学院 4 个本科专业之一。

培养方向:侧重在量子信息纠缠与时空量子化之间的联系、高维引力场和物质场的相互作用、引力量子行为、通信波段光量子和微波量子的量子相干转换等若干方面取得突破,支撑新一代通信、雷达探测和信息安全、空间科学与生命科学等学科的发展。

发展特色:2023年成立量子信息物理研究所。同年获批增设量子信息科学专业。目前公开资料未查询到专业单独招生情况。目前,物理系教学团队现有教师40名,学科带头人4人,构建“信息主导(电子、通信、计算机)+ 硬科技延伸(微电子、网安、人工智能)”学科生态,重点布局空天信息、量子信息、智能无人系统三大前沿方向。学校拥有多个国家级科研平台,如信息感知技术全国重点实验室(量子感知方向)、量子信息协同创新中心,在雷达、通信、计算机等领域科研成果丰硕。这些资源可通过跨学科合作等方式,为量子信息科学专业提供有力支持,如共享实验设备、开展联合科研项目,为学生创造良好的学习与科研环境 。

联系我们,获取量子教育解决方案

.jpg)