从实验室到生产线!中国量子芯片3年完成商业化闭环

2025.05.19 · 行业资讯 国产量子芯片量子芯片中国量子芯片

2025年5月,中国首条量子芯片量产线在合肥正式交付第2000批次产品,标志着这个曾被视为“实验室玩具”的尖端技术,正式迈入规模化应用阶段。从2022年首条中试线投产,到如今千比特级芯片批量下线,中国仅用3年时间便完成量子芯片从“科研样品”到“工业商品”的惊险跨越。这场被《自然》杂志称为“东方量子奇迹”的产业革命,究竟如何改写全球科技竞争格局?

一、破局之路:中国量子芯片的“三级跳”

1. 技术突围:从跟跑到领跑的编码革命

传统量子芯片受限于“离散变量”编码方式,随着比特数增加,成功率呈指数级下降。中国团队另辟蹊径,首创连续变量光量子芯片技术,将量子信息编码于光场的振幅与相位中,如同用钢琴的连续音阶替代机械琴键。这一突破使芯片制备效率提升百倍,微米级操控精度远超国际同类产品。

2024年,北京大学团队在《自然》发表的成果显示,其光量子芯片已实现1000+量子比特的确定性纠缠簇态,纠错能力达到10⁻¹²量级(每万亿次操作仅1次误差),为量子计算实用化奠定基础。

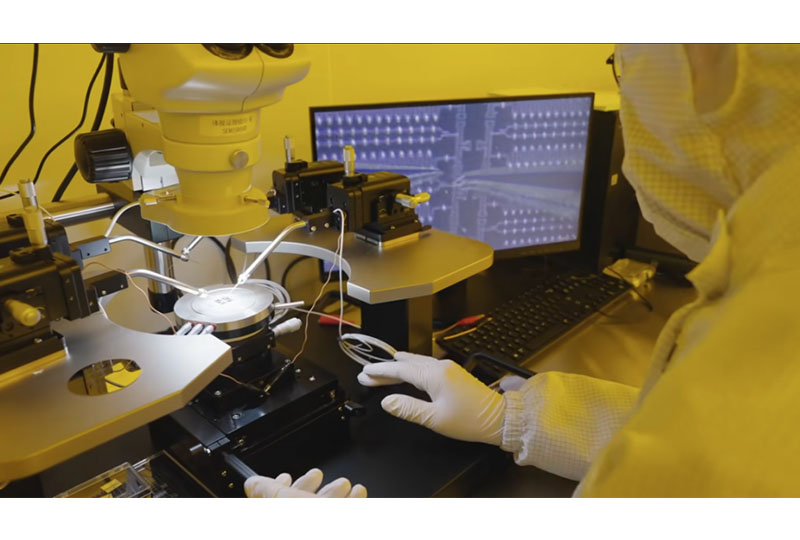

2. 产线攻坚:从“手工打磨”到“工业智造”

2023年,国内首条量子芯片生产线“鲲鹏线”投产,采用全自动微纳加工系统,单日产能突破100片,良品率达92%。这条生产线攻克了三大“卡脖子”难题:

- 材料革命:自主研发氮化铌超导薄膜,临界温度提升至9K,摆脱对液氦的依赖;

- 设备国产化:量子光刻机实现0.1纳米精度,核心部件100%自研;

- 工艺标准化:建立从晶圆生长到封装测试的214项工艺标准,良率较进口设备提升37%。

3. 应用落地:从实验室数据到产业价值

量子芯片的商业化闭环,关键在于找到“杀手级”应用场景。目前中国已形成三大落地方向:

- 金融风控:本源量子“悟空芯”为银行提供投资组合优化服务,风险预测效率提升百倍;

- 药物研发:华为云量子计算平台将分子模拟周期从数月缩短至小时级;

- 智能制造:国家电网利用量子算法优化电网调度,降低线损率1.2个百分点。

二、产业跃迁:中国量子生态的“四梁八柱”

1. 政策驱动:国家战略的顶层设计

“十四五”规划将量子信息列为“基础核心领域”,2023年新设“量子信息与量子科技创新2035专项”,累计投入超300亿元。合肥、上海等地建成6个超量融合中心,推动量子计算机与经典超算协同运算。

2. 产业链集群:从单点突破到生态协同

中国已形成全球最完整的量子产业链:

- 上游:中船重工研发国产稀释制冷机,价格仅为进口产品的1/3;

- 中游:本源量子、中电信量子等企业实现设计-制造-封测全链条自主化;

- 下游:工商银行、中国商飞等200余家单位接入量子云平台,落地50+行业解决方案。

3. 人才储备:高校与企业的“双向奔赴”

清华大学、中科大等高校开设量子信息专业,年培养硕士以上人才超2000人。华为“天才少年”计划中,量子计算方向占比达15%,企业研发人员与高校联合发表论文数三年增长400%。

三、挑战与未来:量子时代的“中国答卷”

1. 技术瓶颈:百万比特的“最后一公里”

尽管中国量子芯片已实现千比特级突破,但通用量子计算机仍需攻克两大难题:

- 纠错成本:当前纠错能耗占系统总功耗的60%,需将容错率提升至10⁻¹⁵量级;

- 规模化瓶颈:百万比特芯片的良率需从92%提升至99.99%,工艺复杂度呈指数增长。

2. 产业暗礁:市场泡沫与真实需求

2024年量子概念股一度暴涨1700%,但部分企业陷入“PPT造芯”困局。专家指出,当前量子芯片的B端付费意愿仅为理论需求的1/3,需警惕资本过热导致的泡沫化风险。

3. 未来图景:2035年的量子社会

根据光子盒研究院预测,到2035年:

- 量子算力:全球量子计算机总算力将达10亿亿次/秒,相当于当前超算的百万倍;

- 产业规模:量子信息产业突破万亿,催生量子AI、量子传感等10+新兴产业;

- 社会变革:量子加密通信覆盖90%政务与金融系统,药物研发成本下降90%。

从追赶到领跑的启示

中国量子芯片的崛起,印证了“新型举国体制”的创新效能。当西方仍在争论“量子霸权”时,中国已悄然构建起“基础研究-技术攻关-产业转化”的完整链条。正如《自然》审稿人所言:“这项突破不仅是技术的胜利,更是东方智慧对科学范式的重构。”

未来已来,量子时代的大门正在被中国科技力量缓缓推开。这场静悄悄的革命,或将重新定义人类认知世界的边界。

.jpg)